Проблема мотивации вот уже много лет остается одной из самых дискуссионных в образовании. Школьник, движимый внутренней, познавательной мотивацией, учится намного успешнее того, кто старается ради оценки и похвалы. Иными словами, один вид мотивации явно предпочтительнее другого. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: “не хочет учиться”, “мог бы прекрасно заниматься, а желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Большинство специалистов говорят о том, что формировать нужно не учебную мотивацию, а непосредственно учебную деятельность. Учебная деятельность имеет место тогда и только тогда, когда она побуждается познавательным мотивом.

Вспомним основные понятия, которые относятся к данной теме.

Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. Изучение мотивации – это стремление понять как и почему люди начинают действовать, стремясь к достижению цели, почему проявляют настойчивость, что дает им силы преодолевать порой очень сложные препятствия.

(Со стороны учителя – мотивация обучения, со стороны ученика – мотивация учения).

Мотивация основывается на мотивах.

Мотив - конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, совершать поступки.

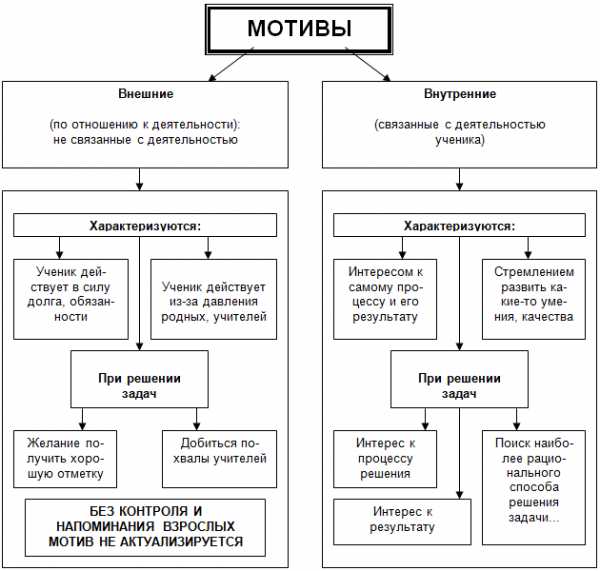

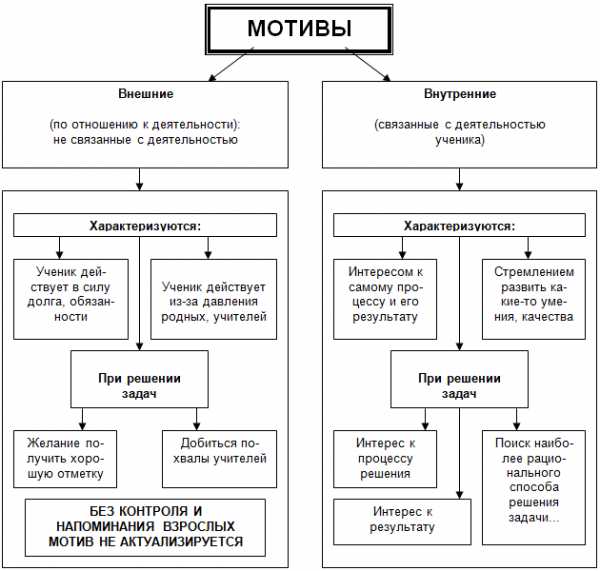

Вариант классификации мотивов по А. К. Марковой (характеризующий отношение к самой деятельности)

По этой же классификации внешние мотивы называются социальными, а внутренние –познавательными (именно эту классификацию я и буду использовать в дальнейшем).

Внешние мотивы, стимулирующие процесс учения, напрямую не связаны.

Внутренние мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью.

Учитель, бесспорно, влияет на социальную адаптацию ребенка своим отношением к преподаваемому предмету. Особенно это заметно в гуманитарных дисциплинах: истории или литературе. Кто-то любит определенный предмет, потому что он у него получается, кто-то старается изо всех сил, чтобы не расстроить учителя. Так что влияет на учебу подростка? Ведь любой внутренний или внешний мотив побуждает к деятельности куда сильнее, чем простое «надо». А.К. Маркова, доктор психологических наук, известный детский психолог, считает, что все мотивы могут быть сведены к 7 основным позициям:

Позиция 1. Широкое видение Или широкие познавательные мотивы. Именно они формируют отношение учащихся к содержанию учения. У ребенка появляется желание учиться, стать образованным. Рождаются они… из обыкновенного любопытства, которое знакомо преподавателям младших классов и которое куда реже встречается к старшей школе. Интерес к новым занимательным фактам и к поиску закономерностей — реальные двигатели «прогресса» в обучении.

Позиция 2. Познание Или учебно-познавательные мотивы, которые направлены на усвоение уже не знаний, но способов добывания знаний. Прочесть книгу, пролистать словарь, перевести материал, провести опыт, сравнить две картинки и найти отличия — чем больше способов, тем лучше.

Позиция 3. Я сам Если коротко — это мотивы самообразования. Lifelong-learning, или «обучение в течение всей жизни», является одним из трендов XXI века. Лучше бы закладывать их еще в раннем возрасте.

Позиция 4. «Я бы строить дом пошел…» Социальные мотивы также являются одними из популярных мотивационных стратегий школьников. В 8–9-м классе или в среднем подростковом возрасте постепенно появляется осознание, что школа существует не только ради школы, но и ради жизни. Стремление быть полезным в будущем — мотив похвальный, но трудновырабатываемый.

Позиции 5–6. Позиционирование и стремление занять достойное место «Хочу быть лучше, чем…», «Хочу, чтобы меня считали умным…», «Хочу быть начальником», «Хочу творческую работу» и так далее — все это называется желанием занять определенную позицию в отношениях с окружающими. Лучше, конечно, просто уметь делать что-то хорошо, чем делать что-то лучше Ивана, сидящего за соседней партой.

Позиция 7. Сотрудничество Большинство детей младшего подросткового возраста имеют потребность в общении, а потом мотивом обучения может стать социальное сотрудничество, то есть желание взаимодействия с партнером.

Разберем на примерах «Мам, если я не пойду, я отстану!» Если ваш ребенок переживает, что из-за болезни пропустит школу, пока там, в обители знаний, одноклассники получат множество новой информации, это широкий учебный мотив. «После того как мы поставили в 9-м классе “Горе от ума“, меня стали звать актером… может быть, я и правда пойду в театральный вуз?» Потребность быть интересным и уникальным в глазах сверстников, быть ценным для взрослых и детей — это мотив собственного роста. «Обязательно надо получить 5 по физике на этой неделе, а то Марина Петровна говорит, что я отстаю». Стремление заниматься учебной деятельностью из-за желания поскорее исправить плохие отметки конца полугодия — это узкие учебные мотивы. «Пап, а я сегодня снова решил контрольную быстрее всех! Сдал, и меня отпустили!» Подросток очень хочет быть лучшим среди сверстников, если его еще ставят в пример другим — это вдвойне приятно. Мотив престижа работает всегда. «А мы сегодня на перемене снова обсудим последний альбом группы “Сплин“! Главное, чтобы Маша пришла, не заболела». 90% друзей подростков — одноклассники. Аффилиативные мотивы (потребность быть в обществе, эмоциональная взаимосвязь с другими объектами) учебной деятельности раскрывают потребность детей общаться с другими на общие, внеучебные темы. «Мама очень расстроится, если ее вызовут в школу из-за моих двоек. Она же меня любит, не хочу, чтобы она плакала».

Любовь к близким и уважение к родителям или учителям мотивируют школьников потому, что они не хотят их расстраивать плохим поведением или неуспеваемостью. В любом случае, на учебную деятельность одновременно оказывают влияние несколько мотивов. Для учителей и родителей важно понять, какие именно являются приоритетными для конкретного школьника с учетом возрастных и эмоциональных особенностей и как эти мотивы связаны между собой.

Выводы по мотивам деятельности ученика

Ведущими мотивами ученической деятельности могут быть и внешние, и внутренние мотивы. Разумеется, все мы хотим, чтобы деятельность наших учеников направлялась внутренними мотивами, но и внешняя мотивация может привести к постановке цели деятельности, если это только не отрицательный (боязнь плохой отметки), а положительный мотив (желание получить хорошую отметку).

Крайне важно знать динамику развития мотивов, и следить за тем, чтобы внешние положительные мотивы не перешли во внешние отрицательные. При правильно поставленном обучении происходит наоборот, интерес к учителю перерастает в интерес к предмету и позже – к науке, которую он представляет.

Реально каждый ученик побуждается несколькими мотивами, т.к. учебная деятельность всегда полимотивирована. т.е. побуждается не одним мотивом, а несколькими, иногда даже многими мотивами.

Самостоятельность – способность самому ставить свои цели и самому их достигать.

Познавательная активность - это интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, к науке.

Эмоции - реакция ребёнка на воздействие внутренних и внешних раздражителей.

Эмоции зависят от особенностей учебной деятельности школьника, они сопровождают процесс учения и предшествуют ему. Деятельность, поддерживаемая эмоциями, протекает намного успешнее, чем деятельность, к которой человек принуждает себя холодными доводами рассудка.

Интересы - познавательно-эмоциональное отношение школьника к учению.

Проблема интереса очень широко исследовалась в современной педагогике и психологии, но, несмотря на это, интерес остается одной из «загадочных» категорий, поскольку множество исследований не проясняет сути данного явления психики, а скорее наоборот, ведет к еще большей путанице. Но не смотря на это все же интерес рассматривается как одна из фундаментальных естественных эмоций и считается доминирующей среди всех эмоций нормального здорового человека.

Наиболее удачные методы и приемы создания позитивного настроя учащихся на уроке является следующее:

1. Создание игровых ситуаций;

2. нестандартное начало урока;

3. нестандартный урок;

4. применение интересных развивающих задач;

5. использование дополнительных внепрограммных материалов.

Наиболее оптимальными методами и приемами мотивации учебной деятельности учителя считают:

1. проблемно-поисковые, актуальные, практические, интерактивные, личностно-ориентированные методы и принципы работы;

2. индивидуальные, парные, групповые формы работы, сотрудничество учителя и учащихся на уроке;

3. беседа, лекция, соревнования, игры и др.

При подготовке к уроку, выбирая методы и приемы мотивации, учителя учитывают специфику класса и индивидуальные возможности учащихся.

Важная роль в мотивации учащихся к обучению отводится стилю общения учителя с учениками во время урока и во внеурочное время. Приоритетным определен демократический стиль общения.

Учителя школы умеют формировать у учащихся глубокие мотивы обучения, создавая для этого соответствующие условия на уроках.

Чтобы научить ребенка, надо не просто передать ему знания и умения, но и вызвать в нем ответную активность, познавательную или практическую. Важным структурным элементом этой активности является мотивация, в которой отражается отношение школьников к учебе.

Мотивация подростков

Подростковый возраст от 11 до 15 лет. После относительно спокойного младшего школьного возраста, подростковый кажется бурным и сложным. Подростковый возраст — трудный период как в физиологическом плане, так и в психологическом.

В самосознании происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости. Возникает страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои новые права, подросток ограждает свою жизнь от контроля родителей и часто идет на конфликты с ними.

Но в тоже время, подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. Появляются подростковая дружба и объединение в неформальные группы, где одобрение сверстников, является особо важным.

Возникают яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения. Но с развитием процессов самосознания многие интересы принимают характер стойкого увлечения.

В подростковый период ценности, привитые ребенку в детстве, проверяются на прочность. В подростковом возрасте дети начинают осознавать свои потребности, которые привели их в те или иные учреждения дополнительного образования.

Развиваются мотивы самообразования.

Резко и настойчиво начинает осознаваться потребность в признании, потребность в уважении как личности со стороны родителей и социума. А с ростом значимости самого себя, с ростом самооценки актуализируется потребность в самоуважении.

И самой последней среди потребностей появляется потребность в самореализации, самоактуализации. Как отмечал В.А.Сухомлинский, главное в подростковом возрасте состоит в том, что школьник становится гражданином. Он стремится занять позицию «взрослого человека» в отношениях с окружающими, желает понять другого человека и быть понятым, ищет контакты с другими людьми. В этом возрасте ребенок вплотную подходит к осознанию своих мотивов учения и поведения.

Факторы, препятствующие учебной мотивации школьника:

Стремление к самостоятельности вызывает отрицательное отношение к готовым знаниям

Недостаточное понимание связи учебных предметов с возможностью использования их в будущем

Избирательный интерес к предметам

Неумение рационально организовать свою учебную работу

Дополнительные занятия создают серьезную конкуренцию учебной деятельности

Неустойчивость интересов

Возрастные особенности мотивации школьников

|

|

Младший школьный возраст

|

Средний школьный возраст

|

Старший школьный возраст

|

|

Характеристика возраста

|

К началу обучения в школе у ребенка складывается достаточно сильная мотивация к обучению. Мотивы дошкольников выражаются в формуле «стремление к положению школьника». У ребенка ярко проявляется потребность посещать школу, носить форму, ранец, выполнять общественные поручения в классе. Иными словами, у него проявляется потребность занять новое положение среди окружающих. Психологи называют это «субъективной готовностью к школе». Но существует и «объективная готовность» — это тот уровень знаний и умений, с которыми ребенок приходит в школу. У современного семилетнего ребенка уровень субъективной готовности к школе несколько снижен, а уровень объективной готовности повышен. Все это значительно усложняет работу по формированию мотивации учения в младшем школьном возрасте.

|

В подростковом возрасте укрепляются широкие познавательные мотивы, интерес к новым знаниям. У большинства подростков интерес к фактам дополняется интересом к закономерностям. Характерен интерес к способам приобретения знаний. Это основывается на стремлении ребенка быть взрослым. Развиваются мотивы самообразования. Но самые существенные сдвиги происходят в социальных мотивах подростков. Как отмечал В.А.Сухомлинский, главное в подростковом возрасте состоит в том, что школьник становится гражданином. Он стремится занять позицию «взрослого человека» в отношениях с окружающими, желает понять другого человека и быть понятым, ищет контакты с другими людьми. В этом возрасте ребенок вплотную подходит к осознанию своих мотивов учения и поведения.

|

У старших школьников главными становятся мотивы, определяемые представлениями о своем будущем. В этом возрасте отмечается большая избирательность познавательных мотивов, которая продиктована выбором профессии. Происходит рождение новых мотивов — профессиональных. Они и начинают преобладать. Усиливается интерес к выбору способа действий с учебным предметом, к методам теоретического и творческого мышления. Существенно развиваются мотивы самообразования. Очень возрастает роль широких социальных мотивов, однако не у всех школьников. У значительной части проявляются элементы социальной незрелости, иждивенчества и потребительства. Большую роль играют мотивы отношений со сверстниками и учителями: •старшеклассники болезненно реагируют на неприятие себя в коллективе, стабилизируются отношения с учителями. Вместе с тем возрастает требовательность и критичность к учителю и его оценке. В целом в этом возрасте наблюдается общее положительное отношение к учению.

|

|

Факторы, благоприятствующие мотивации учения («Что способствует мотивации?»)

|

- положительное в целом отношение ребенка к школе;

- широта его интересов;

- любознательность.

|

- потребность во взрослости;

- общая активность подростка, его готовность включаться в разные виды деятельности со взрослыми и детьми;

- стремление подростка осознать себя как личность, потребность в самоутверждении и самовыражении;

- стремление к самостоятельности;

- увеличение широты и разнообразия интересов, их дифференцированность;

- возрастная устойчивость интересов;

- развитие специальных способностей.

|

- потребность в жизненном самоопределении и обращенность

планов в будущее, осмысление с этих позиций настоящего;

-становление социальных мотивов гражданского долга;

-тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения;

- потребность в осознании себя как целостной личности. оценке своих возможностей в выборе профессии, в осознании своей жизненной позиции;

- необходимость самоограничения;

- становление целеполагания;

- интерес ко всем формам самообразования;

- избирательность познавательных мотивов, диктуемая выбором профессии;

- устойчивость интересов, их относительная независимость от мнения окружающих.

|

|

Факторы, препятствующие мотивации учения («Что мешает мотивации учения?»)

|

- ситуативность и неустойчивость интересов. Без поддержки учителя они немедленно угасают;

- малоосознанность интересов. Младший школьник не знает, что ему нравится в предмете и не может этого объяснить;

- слабая обобщенность интересов;

- все интересы ориентированы чаще всего только на результат учения, но не на способы учебной деятельности.

|

- подросток не принимает на веру мнение и оценки учителя; - негативизм в оценках;

- внешнее безразличие к оценке и мнению учителя

- отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким вопросам, воспроизводящим видам работы;

- непонимание связи учебных предметов с возможностью их использования в будущем;

- избирательный интерес к учебным предметам;

- поверхностность и разбросанность интересов;

- неустойчивость интересов.

|

- устойчивый интерес к одним предметам в ущерб другим;

- неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствием творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности;

- отрицательное отношение к формам жесткого контроля со стороны учителя;

- сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути;

- недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при столкновении с препятствиями на пути их реализации

|